Elmar L. Kuhn

Texte des Bauernkrieges

Die Stimme der Bauern

Flugschriften

Über zwei Argumentationsschritte erschütterte reformatorische Predigt und Flugschriften die Legitimität der bestehenden Ordnung: Sie stellten die Rolle der Kirche als Vermittlungsinstanz zu Gott radikal in Frage, da jeder Gläubige kraft seines allgemeinen Priestertums selbst in der Bibel den Willen Gottes erkennen könne. Wenn Obrigkeit die Verkündung des wahren Evangeliums verhindere, dürfe man gegen sie vorgehen.

Predigten im reformatorischen Sinn konnte man ab 1519 in Konstanz hören, in Memmingen verbreitete wohl ebenfalls seit 1519, verstärkt seit 1521 der Prädikant Christoph Schappeler reformatorische Lehren. Spätestens ab 1523 wurden auch in Lindau, Isny, Kempten und Biberach auf den Kanzeln reformatorische Predigten gehalten.6Das neue Medium des Buchdrucks nutzte aber in Memmingen nicht der Prädikant Schappeler, sondern sein Anhänger, der Kürschnergeselle Sebastian Lotzer, ein Laie also, der aus Horb zugewandert war, in Memmingen eine Krämerstochter geheiratet und sich im Selbststudium eine gründliche Bibelkenntnis erworben hatte. Vom Frühjahr 1523 bis zum Januar 1525 wandte er sich in fünf Flugschriften an die Öffentlichkeit, zunächst an die Bürger seiner Heimatstadt Horb, dann an seine Mitbürger in Memmingen.

Seine zweite Flugschrift 1523 trug den programmatischen Titel: „Ain christlicher sendbrief, darinn angetzaigt wirt, dz die layen macht und recht haben von dem hailigen wort gots reden, lern, und schreiben, [...] auß der götlichen hailigen schrifft vast haylsam unnd fruchtbar.“7In seinem vierten Druck im Herbst 1524 bekräftigt er: „was nit sein ursprung auß der hailigen gschrifft hat, ist nichts dann yrrttung, vinsternus, und eytel verderbnus“ (S. 76). Als Aufforderung zu Gottvertrauen, aber auch zum Handeln konnte verstanden werden, wenn er ausrief: „Yr lieben brieder, wissent: die stund ist kommen, auf zuesteen von dem schlag, dann nun ist neher unser hail, dann da wirß glaubten. Die nacht ist vergangen, der tag aber hertzuo kommen. So lassen uns ablegen die werck der vinsternus, und anlegenn die waffenn des liechts!“ (S. 81).

Als am Weihnachtsfest der altgläubige Pfarrer der Liebfrauenkirche die evangelische Predigt seines Helfers verhindern wollte, kam es zu einem Getümmel, bei der sich der Pfarrer bedroht fühlte. Daraufhin ordnete der Rat ein Religionsgespräch Anfang Januar 1525 an, wo Schappeler Thesen gegen Messe, Priestertum, Beichte, Heiligenverehrung, Fegefeuer und Zehnten vorlegte. Da einzig die Bibel als Beweismittel zugelassen war, verzichteten die altgläubigen Geistlichen auf Einwände. Der Rat ordnete daraufhin die Einführung reformatorischer Liturgie, Theologie und Kirchenverfassung an. Memmingen geriet in den Ruf, ein Herd des Aufruhrs zu sein. Gegen diese Vorwürfe ließ Lotzer im Januar eine weitere Flugschrift „Entschuldigung ainer Frummen Christlichen Gemain zuo Memmingen [...]. Von wegen der empörungen so sich bey uns begeben“ (S. 82-86). An den Empörungen seien die Geistlichen selbst schuld, „welche dem hailigen wort gotes dazuomal seer widerstuonden, genaigt waren die scheflin Cristi zuo bescheren, aber nit zuo waiden“. Die Gemeinde begehre nichts anderes, „dann was götlich und recht ist“, denn „man muoß got mer gehorsam sein, dann dem menschen“ (S. 82, 83). Lotzer kritisiert aber auch die städtische Oberschicht, die zunächst aus antiklerikaler Gesinnung die Reformation begrüßt habe, nun aber vor den kirchenorganisatorischen und sozialen Konsequenzen zurückschrecke: „ Wir thuond laider noch nit vyl Evangelyscher werck: daz maul gat nun, hertz und frid wöllen nit hernach, will noch kain rechte Christeliche ordnung auff gericht werden, das den armen geholffen wurde. Da ist noch grosse klag, jamer und nott bey vil frumen menschen.“ (S. 85f.)

Kaum war die Flugschrift erschienen, machten die Memminger Untertanen, die Bauern der Memminger Landschaft, ernst und forderten am 24. Februar 1525 ihre Rechte „nach außweisung und inhalt des götlichen worts“ ein.8Als Ende Februar ihre Vertreter kollektiv ihre Beschwerden dem Rat wieder unter Berufung auf das „Wort Gottes“ vorlegten, hat ihnen wohl Sebastian Lotzer die Feder geführt. Seine Bibelkenntnisse, seine publizistischen und redaktionellen Erfahrungen und Fähigkeiten haben Lotzer dem Hauptmann des Baltringer Haufens Ulrich Schmid und schließlich den bei den beiden Treffen im März in Memmingen versammelten oberschwäbischen Bauernführern empfohlen, die ihn beauftragten, mit den Zwölf Artikeln ihr gemeinsames Programm zu verfassen.

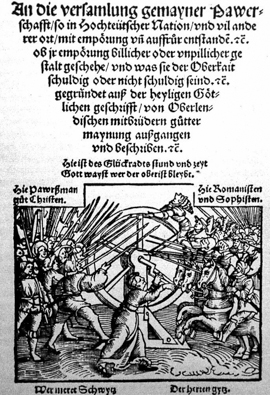

Als der Aufstand im Gebiet der nordoberschwäbischen Baltringer und des südoberschwäbischen Seehaufens bereits beendet war, wurde im Mai 1525 die Flugschrift „An die versamlung gemayner pawerschafft“ in Nürnberg gedruckt und von dort verbreitet, die systematischer und entschiedener die Frage behandelte „Ob ir empörung billicher oder unpillicher gestalt geschehe und was sie der oberkait schuldig oder nicht schuldig seind etc., gegründet auß der heyligen Götlichen geschrifft“.9Mittlerweile wird kaum mehr bezweifelt, dass der Autor der Schrift in Oberschwaben zu suchen ist. Peter Blickle ist überzeugt: „Der Autor des brillantesten revolutionstheoretischen Traktates von 1525 und gleichzeitig einer Politiktheorie aus dem Geist der oberdeutschen Reformation ist Christoph Schappeler“ (S. 19), der Memminger Prädikant. Die Schrift erschien kurz nachdem die Oberallgäuer am 2. Mai beschlossen hatten, den Weingartener Vertrag der Seebauern, dem sie am 24. April bereits zugestimmt hatten, aufzukündigen und den Kampf wieder aufzunehmen.

Die Argumentation läßt sich anhand der Kapitelüberschriften verfolgen:

„Der war christlich glawb, will kayn menschlich oberkayt haben.

Allayn die unchristlich art erhaischet ayn menschlich oberkayt.

Die verpflichtung aynes christlichen amptmans, er sey yedoch fürst, babst oder kayser.

Von dem falschen selbs unvermeßnem gewalt, dem man gehorsam zueseyn nit schuldig ist.

Welche oberkait, ob die angeborn oder die erwelt auff eyn zeyt, für die ander zuo erkiesen.

Ob ayn gemayn jr oberkayt möge entsetzen oder nit.

Mit was gestalt ayn gemaynd jren herren entsetzen möge.

Wer ayn auffrürer soll gescholten werden.

Was jamer und trübsal gemayner pawerschafft begegen würde, wo sy sich selbs veruntreweten.

Ayn tröstliche ermanung an die bemelten christlichen brüder.“

Eine Obrigkeit sei überhaupt nur notwendig, um den Bösen zu wehren und die Frommen zu schützen. Sie hat für „den gemeinen Nutzen und brüderliche Einigkeit“ zu sorgen (S. 43)10. Verfolgt sie nur ihren Eigennutz, entarte sie zur Tyrannei, der das Schicksal der Schweiz drohe, in der sich der gemeine Mann von der „unchristlichen tyrannischen Gewalt“ befreit habe (S. 45). Von den „göttlichen Juristen“, den Evangelisten, zitiert der Autor “lauter göttliche Sprüche wider die gottlosen Obrigkeiten, die nicht zu erdulden ist, sondern ohne jede Scheu abzusetzen“. „Wenn eine gemeine Landschaft lange Zeit ihrer Herren Mutwillen und Verderben erduldet ohne Hoffnung auf Besserung...., so soll sich gemeine Landschaft mutig mit dem Schwert bewaffnen“. Voll Zorn wendet er sich gegen die „Maulchristen“, die sprechen: „Das Evangelium berührt nicht das weltliche Schwert“. „Ist das nicht Gott gelästert, ihn als einen Deckmantel zu gebrauchen, ihre Laster zu verbergen“ (S. 56f.). Zum Schutz des Landfriedens und der christlichen Freiheit muss man „das Evangelium disputieren mit Spießen, Hellebarden, Büchsen und Kürassen“ (S. 59). Das wendet sich eindeutig gegen Luther mit seinem Begriff einer bloß „christlichen“, d.h. innerlichen Freiheit, und entspricht der Position Zwinglis, wonach die Gesetze der Obrigkeit „dem göttlichen Willen gleichförmig sein“ müssen.11

Wehren sich die Bauern nicht, kennen die Herren keine Schranken mehr, „nach türkischer Art wird man euch verkaufen, wie das Vieh, Roß und Ochsen“. Der „ewige Mord der ganzen Bauernschaft“ drohe (S. 61f.). Dass alle früheren Erhebungen gescheitert sind, sei nur eine Folge der Uneinigkeit der Bauern gewesen. Der Autor verweist wieder auf das Beispiel der Schweiz, der Gott beigestanden habe, als sie gegen die Gewaltherrschaft „für sich selbst, für ihre Landschaft, Weiber und Kinder“ stritten (S. 65). Gottes Hilfe habe sie erst verlassen, als sie außer Landes bei anderen Herren um Geld in Solddienste traten. Mit vielen Bibelzitaten versucht der Verfasser den Bauern Siegeszuversicht zu vermitteln, der Sieg sei ihnen gewiß, wie groß und stark das gegnerische Heer auch sei, „denn der Sieg dieses Kriegs hängt nicht von der Menge des Heeres ab, sondern die Stärke kommt vom Himmel herab“. „Alle, die ihre Hoffnung oder ihren Glauben auf Gott setzen, die werden so fest stehen wie der Berg Sion“ (S. 66).

In einem Zwischenkapitel wird die Frage aufgeworfen, ob Erbmonarchie bzw. -aristokratie oder auf Zeit gewählte Obrigkeit wünschenswert sei. In einem Durchgang durch die römische und jüdische Geschichte will der Autor nachweisen, daß „angeborene Herrschaft“ (S. 52) immer entarte. „Als die Römer mit Zunftmeistern und Räten eines gemeinen Regiments regierten, nahm täglich die Macht ihrer großen Gewalt über die ganze Welt zu“. Als sie anfingen, „Könige zu Eigenherren aufzuwerfen, da fing ihr Unheil und die Zerstörung ihres Reiches an“ (S. 47). Als „die Israeliten ein gemeines Regiment führten und keinen König hatten, da wohnte Gott herzlich bei ihnen, sie regierten löblich und lebten selig“ (S. 51). Es sei nicht christlich, wenn „eine ganze Gemeinschaft einem einzigen Kopf solle gänzlich seinem Gefallen unterworfen sein“ (S. 50). Seinerseits schlägt der Autor ein etwas schematisches abgestuftes Modell für die politische Ordnung vor mit je zehn zu wählenden Rottmeistern, Centurionen, Hauptleuten unter einem „Prinzen“. Den gewählten „Schneidern, Schustern oder Bauern“ solle der Gehorsam wie König oder Kaiser geleistet werden. Wichtig für den Zusammenhalt der Gemeinwesen sei, oft Gemeindeversammlungen abzuhalten. Wie die Reichsstädte sollten diese Gemeinwesen direkt dem Kaiser unterstehen (S. 42 u. 63).

In mehrfacher Hinsicht weitet der Verfasser seine Argumentation gegenüber Lotzer aus: Er ruft offen zum Kampf gegen die Tyrannei auf. Widerstand ist nicht nur legitim, wenn die Obrigkeit die Verbreitung der evangelischen Lehre hindert, sondern schon, wenn sie nicht das Gemeinwohl als ihre Richtschnur verfolgt. Herrschaft kraft Geburtsrecht steht unter dem Generalverdacht, zur Tyrannis zu entarten. Republikanische Verfassungen sind deshalb vorzuziehen. Einige Male, sogar auf dem Titelblatt, wird auf die Schweizer Eidgenossenschaft als Verfassungsmodell hingewiesen.

Die Flugschrift beindruckt noch heute mit ihrer Sprachgewalt, ihre eingängigen Bilder und Vergleiche. Der Autor zeigt sich bewandert in Bibel und antiker Geschichte, kennt auch die Leidensgeschichte früherer bäuerlicher Erhebungen. Seine Argumente entwickelt er für die Zeit in ungewöhnlicher Stringenz. Es ist ein Manifest der „Befreiungstheologie“ avant la lettre, damals wie heute verfemt. Der Verfasser setzt seine feste Hoffnung auf Gott, den „Herrn des Trostes und der Geduld“ (S. 66). Er bedurfte des Trostes und der Geduld, denn das auf dem Titelblatt gezeigte Glücksrad drehte sich schon rasch anders, als von Gott erhofft.